भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble) के बारे में ख़ास बातें

SPARSH UPADHYAY

23 Jan 2020 11:41 AM IST

भारत के संविधान की मसौदा समिति (Drafting Committee) ने यह देखा था कि प्रस्तावना/उद्देशिका (Preamble) को नए राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने तक ही सीमित होना चाहिए और उसके सामाजिक-राजनीतिक उद्देश्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों को संविधान में और विस्तार से समझाया जाना चाहिए। संविधान के निर्माताओं का अंतिम उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य और समतामूलक समाज का निर्माण करना था, जिसमें भारत के उन लोगों के उद्देश्य और आकांक्षाएं शामिल हों जिन्होंने देश की आजादी की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था।

भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble), 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गए उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) पर आधारित है। यह संकल्प/प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को अपनाया गया था। मौजूदा लेख में हम संविधान की प्रस्तावना को समझने और उसके मुख्य पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।

प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। हमे यह ध्यम में रखना चाहिए कि इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 1643 के मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सुब्बा राव ने यह कहा था कि "एक अधिनियम की प्रस्तावना, उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है।"

हम यह कह सकते हैं कि, भारत के संविधान की प्रस्तावना, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है।

प्रस्तावना, निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है: (1) संविधान का स्रोत, (2) भारतीय राज्य की प्रकृति (3) इसके उद्देश्यों का विवरण और (4) इसके अपनाने की तिथि।

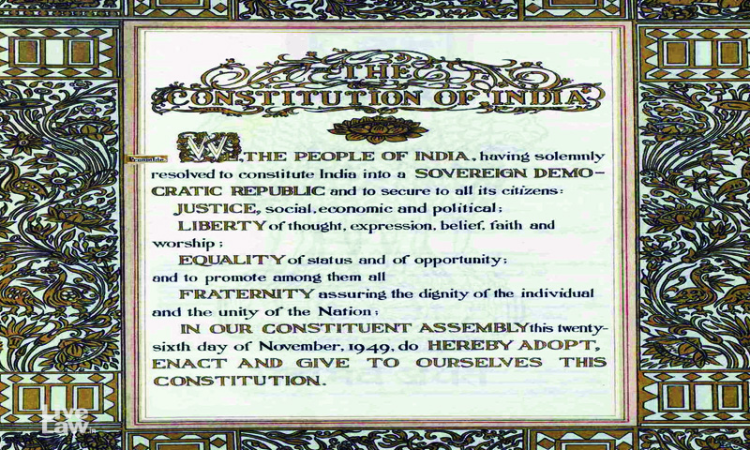

आइये अब उद्देशिका/प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को

अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" घोषित किया था। आपातकाल के दौरान लागू वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए; प्रस्तावना अब "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य" पढ़ी जाती है। गौरतलब है कि भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995 SCC (5) 482 के मामले के अनुसार, 'प्रस्तावना' भारत के संविधान की अभिन्न अंग है।

उद्देशिका/प्रस्तावना की उपयोगिता

एक बिल की प्रस्तावना, उस दस्तावेज़ का एक परिचयात्मक हिस्सा होती है जो दस्तावेज़ के उद्देश्य, नियम, और उसके दर्शन को समझाती है। एक प्रस्तावना, दस्तावेजों के सिद्धांतों और मूलभूत मूल्यों को उजागर करके दस्तावेजों का एक संक्षिप्त परिचय देती है। यह दस्तावेज़ के अधिकार के स्रोत को दर्शाती है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक प्रस्ताव है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और विनियमों के सेट शामिल हैं। इसमें नागरिकों के आदर्श को समझाया गया है। प्रस्तावना/उद्देशिका को संविधान की शुरुआत माना जा सकता है जो संविधान के आधार पर प्रकाश डालती है।

बेरुबरी यूनियन केस AIR 1960 SC 845 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। हालाँकि, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले (बेरुबरी) को बदल दिया और यह कहा कि प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालाँकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता है।

उद्देशिका में मौजूद विभिन्न शब्द एवं उनके अर्थ

भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह शब्द न केवल भारत के संविधान के स्वाभाव को दर्शाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि भारत, किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा। लेख के इस भाग में हम उन कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे।

'हम, भारत के लोग' एवं 'प्रभुत्व-संपन्न': वाक्यांश "हम, भारत के लोग" इस बात पर जोर देता है कि यह संविधान, भारतीय लोगों द्वारा एवं उनके लिए निर्मित है और किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमे नहीं सौंपा गया है। हमारा संविधान, 'संप्रभुता' की अवधारणा पर भी जोर देता है जिसके बारे में महान पॉलिटिकल दार्शनिक एवं विचारक, रूसो द्वारा भी बात की गयी थी। 'प्रभुत्व-संपन्न' होने का अर्थ, सभी शक्ति लोगों से निकलती है और भारत की राजनीतिक प्रणाली, लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होगी।

सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 SCR Supl. (1) 623 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्णित किया था कि शब्द 'प्रभुत्व-संपन्न' का मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया कि कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वह संप्रभु न हो।

'समाजवादी': वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। "समाजवाद", एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालाँकि, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जहां राज्य के अलावा, निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। सामाजिक दर्शन (Socialist Philosophy) के रूप में समाजवाद, सामाजिक समानता (democratic Ssocialism) पर अधिक बल देता है।

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1980 SC 1789 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने "समाजवाद" को इस प्रकार समझा था कि राष्ट्र, संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्त्व के सिद्धांतों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। वहीँ एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन एवं अन्य 1997(1) LLJ 1113 (SC) के मामले में यह कहा गया था कि, संपत्ति संबंधों, कराधान, सार्वजनिक व्यय, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में परिवर्तन किया जाना, संविधान के तहत एक समाजवादी राज्य की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक हैं।

'पंथनिरपेक्ष': उद्देशिका में पंथनिरपेक्षता की परिकल्पना जिस प्रकार से की गयी है उसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वे अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त करेंगे। एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 SCC (3) 1 के मामले में शीर्ष अदालत की 9-न्यायाधीश की पीठ ने पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता के रूप में अभिनिर्णित किया था।

लोकतांत्रिक (लोकतंत्रात्मक): यह इंगित करता है कि संविधान ने सरकार का एक ऐसा रूप स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। सत्ता चलाने वाले शासक, लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। गौरतलब है कि 'लोकतंत्रात्मक' एवं 'गणराज्य' शब्दों को अलग-अलग समझने के बजाये एक साथ समझा जाना चाहिए।

जैसा कि आर. सी. पौड्याल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1993 SCR (1) 891 के मामले में कहा गया है, हमारे संविधान में, लोकतंत्रात्मक-गणराज्य का अर्थ है, 'लोगों की शक्तियाँ।' इसका संबंध, लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। दरअसल लोकतंत्र, एक बहु-पक्षीय प्रणाली है, यह सरकार के प्रशासन को चलाने में लोगों की राजनीतिक भागीदारी को संदर्भित करता है। यह उन मामलों की स्थिति को बताता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को राजव्यवस्था में समान भागीदारी के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। मोहन लाल त्रिपाठी बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 1992 SCR (3) 338 के मामले में भीं यही कहा गया है।

गणराज्य: एक राजतंत्र के विपरीत, जिसमें राज्य के प्रमुख को वंशानुगत आधार पर अपने जीवन भर के लिए सत्ता चलाने हेतु नियुक्त किया जाता है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी इकाई है, जिसमें राज्य का प्रमुख, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक देश का राष्ट्रपति बनने के योग्य है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना: कितनी ख़ास?

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका, अपने आप में मनोहर है क्योंकि यह कुछ हद तक अन्य देशों के संविधान की उद्देशिका से अलग है क्योंकि इसमें इश्वर, इतिहास या पहचान का कोई बोझ नहीं डाला गया है। इसके द्वारा भारत के लोगों से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा किया गया है। ऐसा नहीं है कि इश्वर और इतिहास महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन हमारी उद्देशिका हमें यह स्वतंत्रता देती है कि हम अपने कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारों इत्यादि के सम्बन्ध में उचित चुनाव कर सकते हैं।

संविधान की उद्देशिका हमे यह भी बताती है कि एक राष्ट्र की एकता, केवल समूहों की एकजुटता भर नहीं है। यह बताती है कि एक वास्तविक एकता तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन दिया जाए। उद्देशिका यह बताती है कि यदि व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान किया जायेगा तो राष्ट्र को डरने की कोई जरुरत नहीं है। इसलिए संविधान की उद्देशिका, लिबर्टी का एक चार्टर है। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशील है जो इसे सबसे अलग बनाती है।

Advertise with us

Advertise with us